Folge 9: Erfolgreiche GEO-Strategie – Content Strategie entwickeln

Die Content Strategie bildet das Herzstück jeder erfolgreichen GEO-Implementierung. Während die ersten Folgen der GEO Know How Academy die theoretischen Grundlagen und strategischen Rahmenbedingungen gelegt haben, taucht diese Folge tief in die operative Umsetzung ein: Wie entwickelt man systematisch eine Content Strategie, die KI-Systeme als zitierwürdig einstufen?

Magdalena Mues und Andre Alpar zeigen den vollständigen Prozess – von der Identifikation relevanter Hauptthemen über die Definition von Zielgruppen und Personas bis zur Priorisierung von Unterthemen. Besonders wertvoll: konkrete Methoden zur Prompt-Recherche und praxiserprobte Frameworks für die strategische Ausrichtung.

Diese Folge liefert das operative Handwerkszeug für Marketing-Verantwortliche, die GEO nicht nur verstehen, sondern systematisch umsetzen wollen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenInhaltsverzeichnis

ToggleDie sechs Schritte der GEO-Content Strategie

Eine systematische Content Strategie für GEO folgt einem strukturierten Prozess, der sich in sechs aufeinander aufbauende Schritte gliedert. Jeder Schritt beantwortet eine zentrale strategische Frage und schafft die Grundlage für den nächsten.

Hauptthemen identifizieren

Für welche Themen soll Sichtbarkeit in KI-Systemen aufgebaut werden? Die Definition der Hauptthemen bildet den strategischen Rahmen und orientiert sich an Geschäftszielen, Produktportfolio und Zielgruppenbedürfnissen.

Zielgruppen & Personas identifizieren

Wer sind die Menschen hinter den KI-Nutzungen? Die Entwicklung präziser Personas schafft Klarheit über Motivationen, Bedürfnisse und Entscheidungskriterien der Zielgruppen.

Probleme, Fragen & Kontexte analysieren

Welche Bedürfnisse, Unsicherheiten und Fragen haben die Zielgruppen? Die systematische Analyse von Problemen und Kontexten deckt Content-Lücken auf und identifiziert Optimierungspotenziale.

Unterthemen ausdefinieren

Wie lassen sich Bedürfnisse clustern und kategorisieren? Die Definition von Unterthemen strukturiert die Content-Architektur und schafft thematische Schwerpunkte für die Optimierung.

Ableitung von Prompts je Unterthema

Welche Prompts sind für Unterthemen relevant? Die systematische Ableitung von Prompts definiert, welche konkreten Anfragen durch Content beantwortet werden sollen.

Priorisierung von Unterthemen

Anhand welcher Metriken können Unterthemen priorisiert werden? Die datenbasierte Priorisierung fokussiert Ressourcen auf die wirkungsvollsten Content-Bereiche.

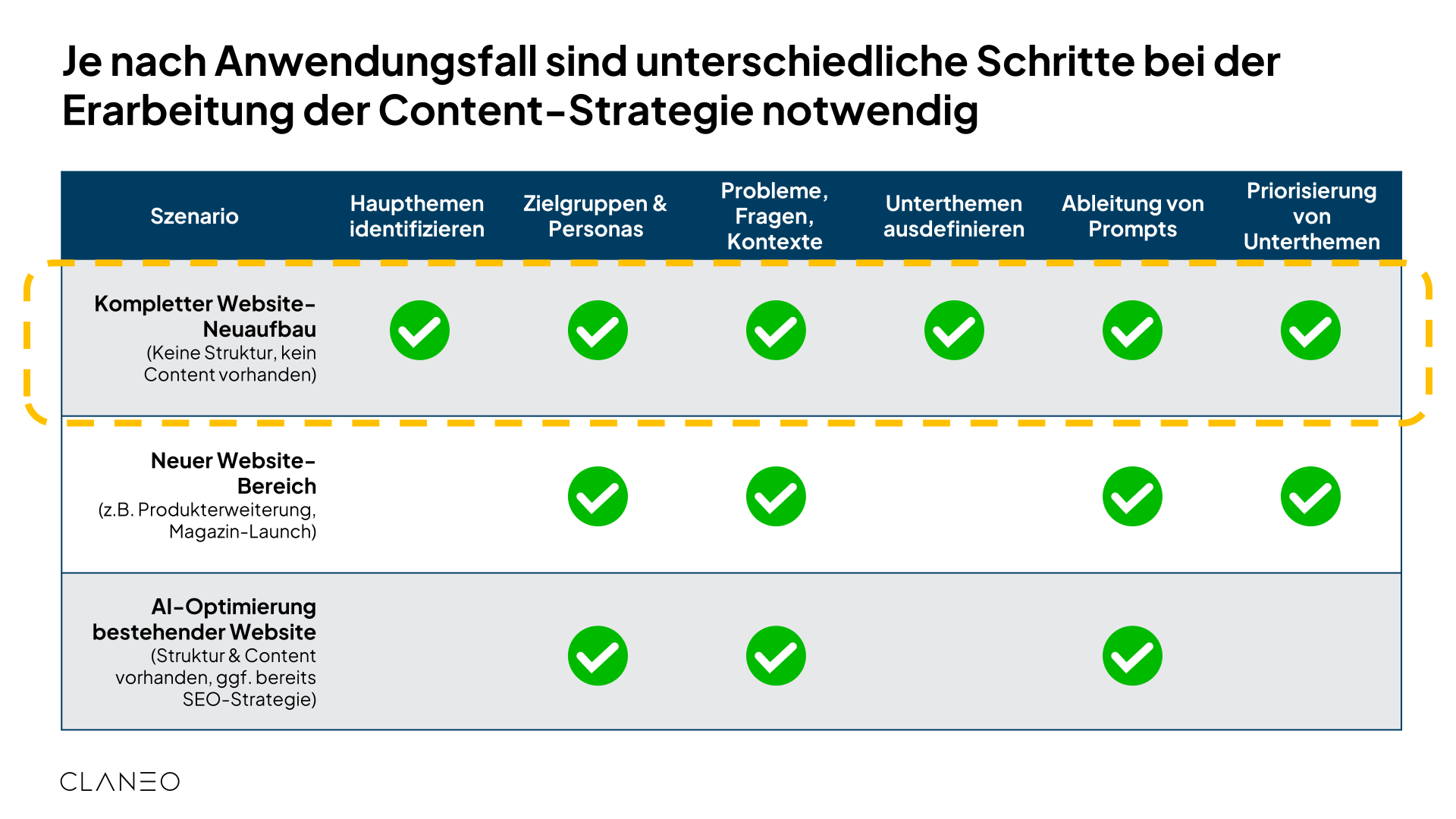

Anwendungsfälle: Welche Schritte sind wann notwendig?

Nicht jedes Unternehmen startet bei null. Je nach Ausgangssituation variiert der Umfang der notwendigen Schritte erheblich. Die GEO-Content Strategie passt sich flexibel an drei typische Szenarien an:

Bei einem kompletten Neuaufbau ohne bestehende Struktur oder Content sind alle sechs Schritte vollständig zu durchlaufen. Von der strategischen Themendefinition über die Zielgruppenanalyse bis zur Priorisierung wird die gesamte Content-Architektur neu entwickelt.

Umfang: Alle Schritte 1-6 vollständig

Bei der Erweiterung um neue Bereiche (z.B. Produktlaunches, Magazin-Starts) existiert bereits eine Unternehmensstruktur. Hauptthemen und Zielgruppen sind teilweise bekannt, müssen aber für den neuen Bereich spezifiziert werden.

Umfang: Schritte 1-2 anpassen, Schritte 3-6 vollständig durchführen

Wenn bereits Content und Struktur vorhanden sind – möglicherweise sogar eine etablierte SEO-Strategie – liegt der Fokus auf KI-Optimierung. Hauptthemen und Zielgruppen sind definiert, die Analyse konzentriert sich auf Prompt-Ableitung und Priorisierung.

Umfang: Schritte 1-4 validieren, Schritte 5-6 intensiv bearbeiten

Schritt 1: Hauptthemen identifizieren

Die Definition der Hauptthemen bildet das strategische Fundament der GEO-Content Strategie. Hauptthemen müssen zwei zentrale Kriterien erfüllen: Sie besitzen eine relevante Größe für das Geschäftsmodell und sind klar voneinander abgrenzbar.

Praxisbeispiel Hausbau: Ein Bauunternehmen könnte mehrere Hauptthemen definieren – etwa Hausbau für Eigennutzer:innen, Immobilien als Kapitalanlage oder Sanierung und Modernisierung. Jedes Hauptthema adressiert unterschiedliche Zielgruppen mit spezifischen Bedürfnissen.

Die Hauptthemen-Definition orientiert sich an:

- Geschäftsbereichen und Produktportfolio

- Strategischen Wachstumsfeldern

- Zielgruppensegmenten

- Wettbewerbspositionierung

Schritt 2: Zielgruppen & Personas entwickeln

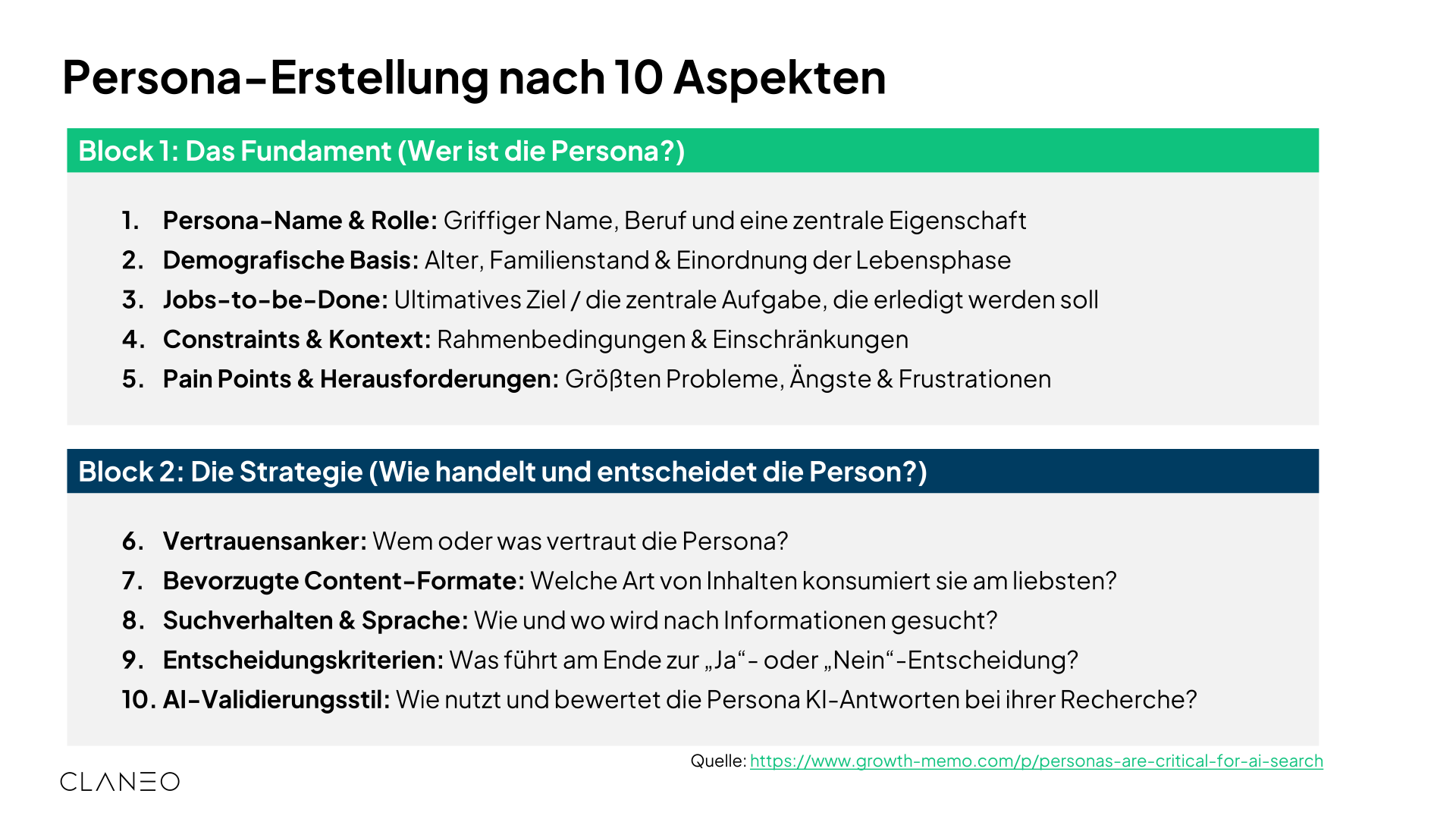

Erfolgreiche GEO-Strategien basieren auf tiefem Verständnis der Menschen hinter den KI-Nutzungen. Personas konkretisieren abstrakte Zielgruppen und machen Bedürfnisse, Motivationen und Entscheidungskriterien greifbar.

Beispiel-Personas für Hauptthema Hausbau:

Junge Familien & Paare

Motivation: Zukunftssicheres Zuhause für wachsende Familie

Fokus: Sicherheit, Platzangebot, verlässliche Partner

Menschen im Ruhestand

Motivation: Hochwertiger, barrierefreier Altersruhesitz

Fokus: Komfort, kompromisslose Qualität, Langlebigkeit

Kapitalanleger:innen

Motivation: Renditeorientierte Immobilieninvestition

Fokus: Wertsteigerung, Mietrendite, steuerliche Optimierung

Personas variieren je nach Geschäftsmodell und können demografische, psychografische oder verhaltensbasierte Merkmale umfassen. Entscheidend ist die Handlungsrelevanz: Jede Persona muss unterschiedliche Content-Anforderungen nach sich ziehen.

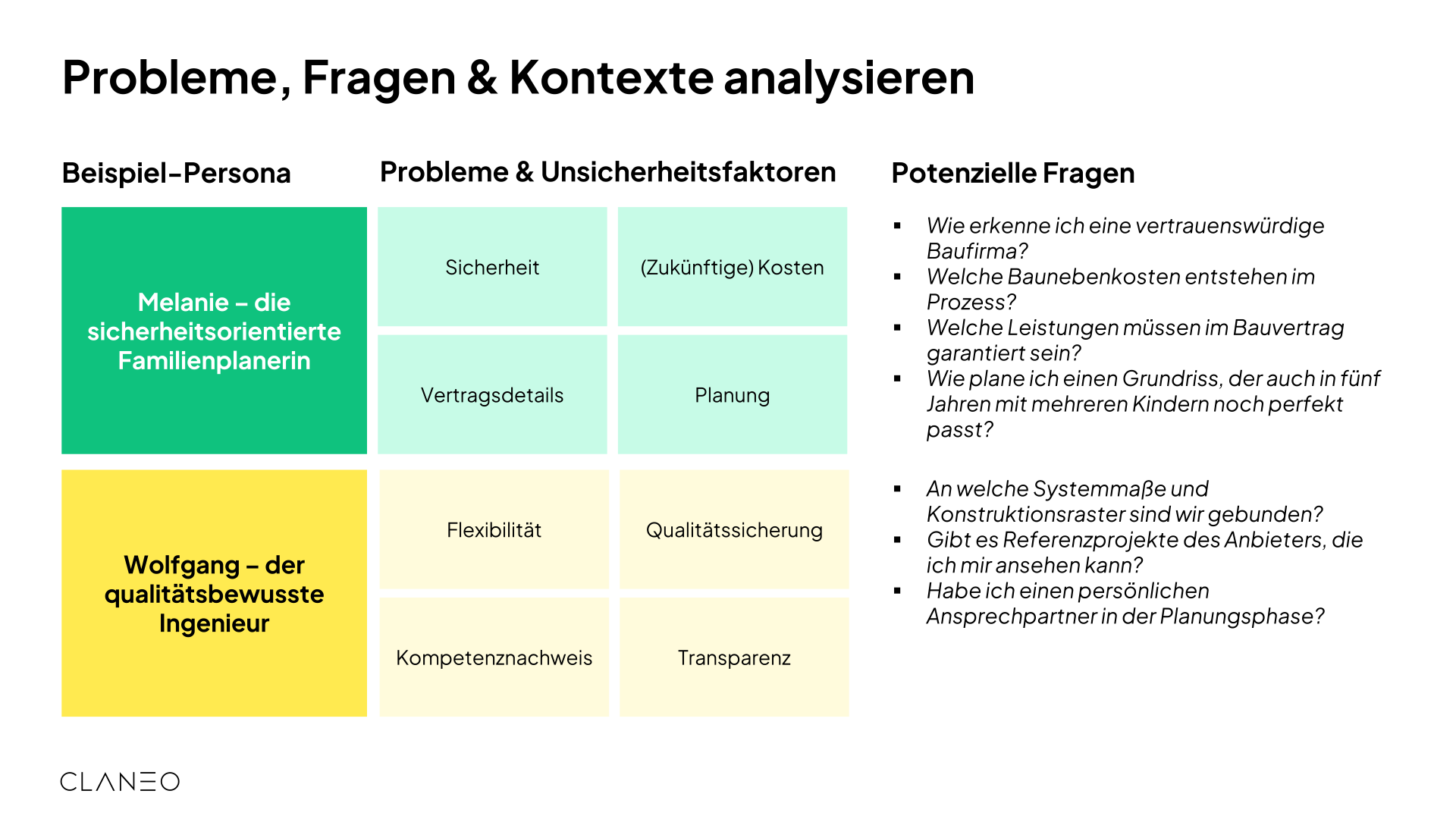

Schritt 3: Probleme, Fragen & Kontexte analysieren

Die systematische Analyse von Unsicherheitsfaktoren, Problemen und Fragen bildet die Brücke zwischen Personas und konkretem Content. Dieser Schritt deckt auf, welche Informationsbedürfnisse KI-Systeme für die Zielgruppen beantworten sollen.

Beispiel: Melanie, die sicherheitsorientierte Familienplanerin

- Wie erkenne ich eine vertrauenswürdige Baufirma?

- Welche Baunebenkosten entstehen im Prozess?

- Welche Leistungen müssen im Bauvertrag garantiert sein?

- Wie plane ich einen Grundriss, der auch in fünf Jahren mit mehreren Kindern noch perfekt passt?

- Welche Ausbaustufen sind sinnvoll?

- Wie sichere ich Flexibilität für zukünftige Anpassungen?

- Welche versteckten Kosten können auftreten?

- Wie kalkuliere ich realistische Finanzierungspuffer?

- Welche Fördermöglichkeiten existieren?

Die Analyse erfolgt systematisch für jede Persona und deckt emotionale, rationale und praktische Fragestellungen ab. Das Ergebnis ist eine strukturierte Übersicht aller relevanten Informationsbedürfnisse.

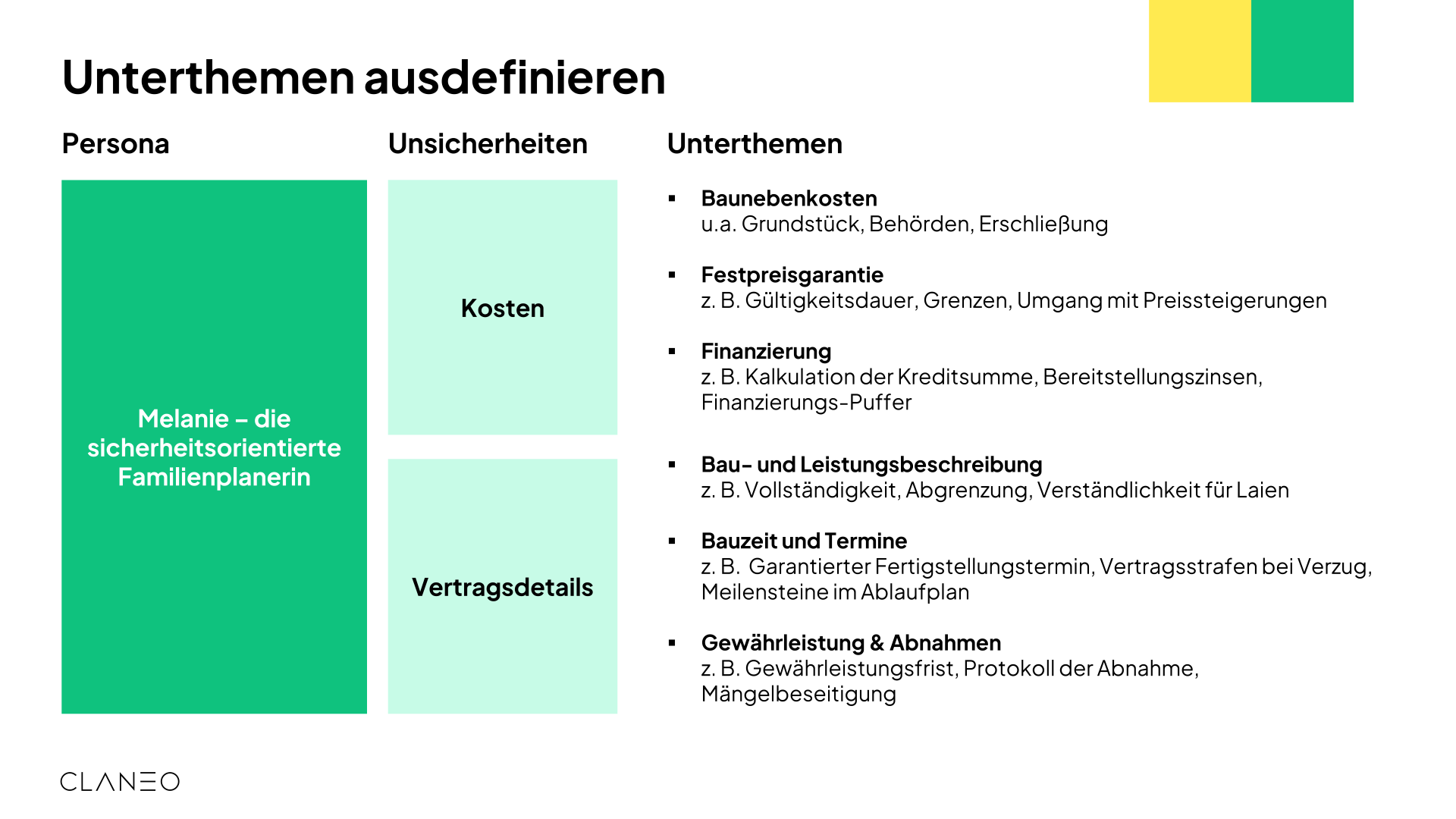

Schritt 4: Unterthemen ausdefinieren

Aus den identifizierten Problemen und Fragen werden nun konkrete Unterthemen abgeleitet. Unterthemen clustern verwandte Fragestellungen und schaffen eine strukturierte Content-Architektur.

Beispiel: Von Unsicherheiten zu Unterthemen

Unsicherheit: Kosten → Unterthemen

- Baunebenkosten (Grundstück, Behörden, Erschließung)

- Festpreisgarantie (Gültigkeitsdauer, Grenzen, Preissteigerungen)

- Finanzierung (Kreditsumme, Bereitstellungszinsen, Puffer)

Unsicherheit: Vertragsdetails → Unterthemen

- Bau- und Leistungsbeschreibung (Vollständigkeit, Verständlichkeit)

- Bauzeit und Termine (Fertigstellungsgarantien, Verzugsklauseln)

- Gewährleistung und Mängelrechte (Fristen, Durchsetzung)

Die Unterthemen-Struktur schafft Klarheit über die notwendige Content-Architektur und bildet die Grundlage für die spätere Website-Struktur oder Content-Hub-Organisation.

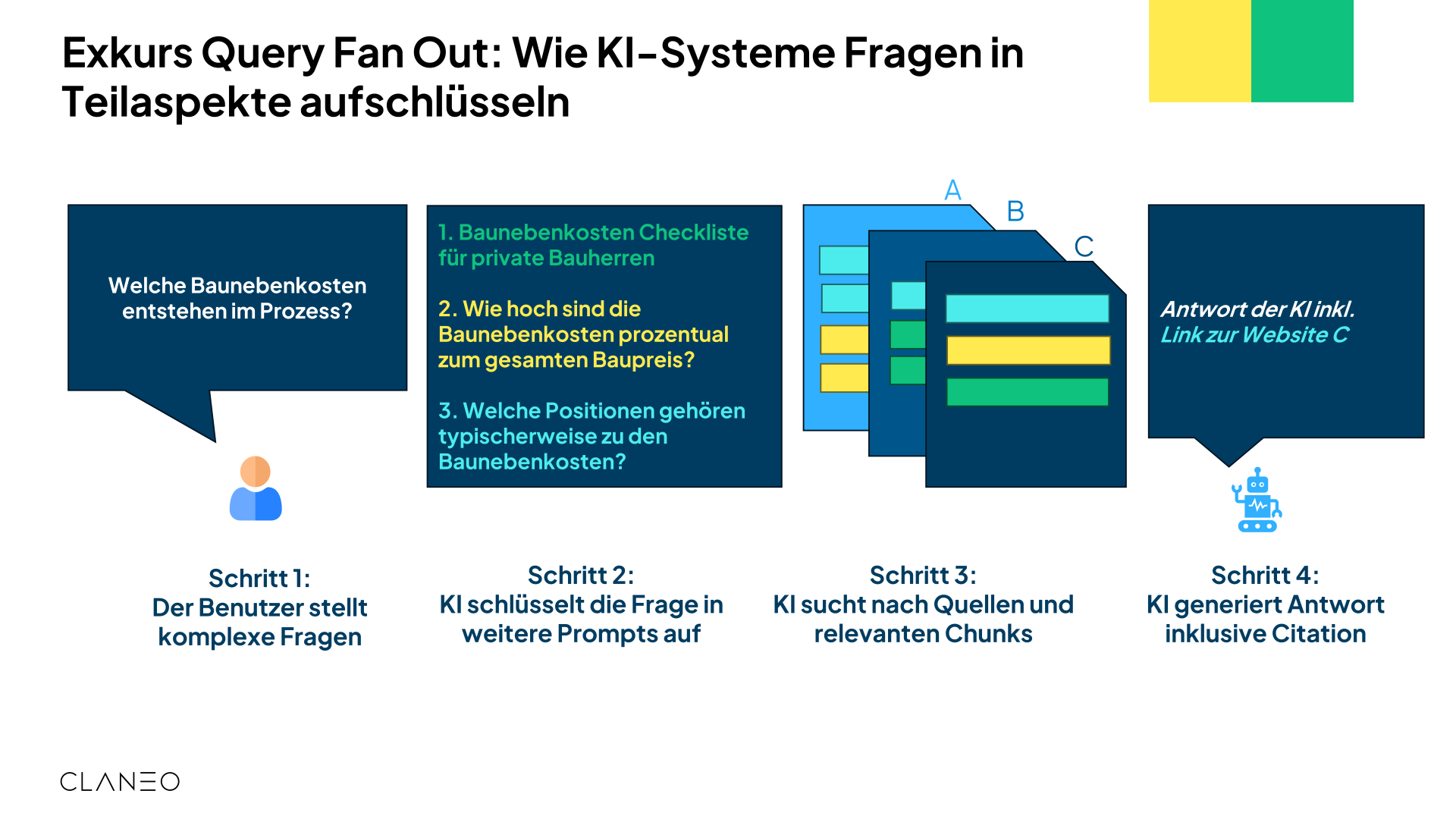

Schritt 5: Prompts ableiten – Methoden und Tools

Die Ableitung relevanter Prompts ist der Übergang von strategischer Planung zu operativer Umsetzung. Welche konkreten Anfragen sollen KI-Systeme mit Content beantworten? Mehrere Methoden und Tools unterstützen diesen Prozess:

Die Weitere Fragen-Funktion in der Google-Suche nutzt bereits KI-Technologie (Google war einer der Pioniere bei Large Language Models für diesen Anwendungsbereich). Die Eingabe bereits recherchierter Prompts liefert verwandte Fragestellungen, die Nutzer:innen tatsächlich stellen.

Vorteil: Kostenlos, einfach zugänglich, basiert auf realen Nutzerdaten

Tools wie AlsoAsked.com visualisieren die Fragenhierarchie und zeigen, welche Folgefragen aus initialen Prompts entstehen. Die Eingabe von Themen oder Unterthemen generiert umfassende Fragestellungs-Netzwerke.

Vorteil: Strukturierte Visualisierung, Erkennung von Fragemuster-Clustern

Tools wie Qforia, Perplexity oder OtterlyAI simulieren, wie Google Anfragen in verwandte Suchanfragen auffächert (Query Fan Out). Diese Methode zeigt, welche semantischen Verbindungen zwischen Prompts bestehen.

Vorteil: Erkennung semantischer Zusammenhänge, Identifikation von Content-Lücken

Spezialisierte GEO-Tools wie Peec AI analysieren, für welche Prompts KI-Systeme bereits Citations ausspielen und welche Wettbewerber sichtbar sind. Die Eingabe bereits recherchierter Prompts zeigt Optimierungspotenziale.

Vorteil: Direkter Bezug zu KI-Systemen, Wettbewerbsanalyse, Citation-Potenzial-Bewertung

KI-Chatbots selbst können bei der Festlegung sinnvoller Prompts unterstützen. Die Eingabe von Unterthemen mit der Bitte um relevante Fragestellungen liefert oft überraschend präzise Ergebnisse.

Vorteil: Schnell, flexibel, iterativ optimierbar

Prompts für Tracking auswählen: Datenanreicherung

Nicht alle identifizierten Prompts sind gleich wertvoll. Für die Auswahl der Prompts, die im Monitoring getrackt werden sollen, ist eine systematische Datenanreicherung notwendig. Drei Dimensionen sind besonders relevant:

Citation-Potenzial

Werden für die Prompts Verlinkungen in KI-Systemen ausgespielt? Nur wenn KI-Systeme ein Grounding durchführen, können Citations in der Antwort oder den Quellen stattfinden. Prompts ohne Citation-Potenzial sind für Traffic-Ziele weniger relevant.

Sentiment

Mit welcher Intention wird der Prompt genutzt? Prompts mit positiver oder neutraler Markenerwähnung eignen sich für Sichtbarkeitsaufbau. Prompts mit negativer Intention müssen zum Markenschutz überwacht werden.

Customer Journey

In welcher Phase der Customer Journey befindet sich die nutzende Person? Awareness-, Interest-, Desire- oder Action-Prompts erfordern unterschiedliche Content-Strategien und haben verschiedene Conversion-Potenziale.

Die Auswahl und Gewichtung dieser Daten variiert je nach Unternehmen und Geschäftsmodell. Ein E-Commerce-Unternehmen priorisiert möglicherweise Citation-Potenzial und Action-Prompts, während ein Beratungsunternehmen Thought-Leadership-Prompts in frühen Customer-Journey-Phasen fokussiert.

Schritt 6: Priorisierung von Unterthemen – Die aktuelle Herausforderung

Die Priorisierung von Unterthemen stellt aktuell eine der größten Herausforderungen in der GEO-Content Strategie dar. Der Grund: fehlende Daten.

Das Problem: Im Gegensatz zu SEO, wo das Suchvolumen eine klare Metrik für Reichweitenpotenzial liefert, existiert bei KI-Systemen derzeit keine vergleichbare Kennzahl. Ein Scoring von Prompts und ihrer Aggregation in Unterthemen basierend auf ihrem Potenzial für Reichweite ist daher nicht gegeben.

Alternative Priorisierungsansätze:

- Geschäftswert: Welche Unterthemen haben den höchsten strategischen Wert?

- Wettbewerbsanalyse: Wo sind Wettbewerber schwach positioniert?

- Content-Readiness: Für welche Unterthemen existiert bereits hochwertiger Content?

- Citation-Potenzial: Welche Unterthemen zeigen bereits Citations in KI-Systemen?

- SEO-Daten als Proxy: Suchvolumen und Rankings als Indikator für Relevanz

Diese Herausforderung wird sich in den kommenden Monaten oder Jahren relativieren, wenn mehr Nutzungsdaten von KI-Systemen verfügbar werden. Bis dahin erfordert die Priorisierung eine Kombination aus strategischem Urteilsvermögen und verfügbaren Proxy-Metriken.

Fazit: Systematik schafft Handlungssicherheit

Die Entwicklung einer GEO-Content Strategie folgt einem klaren, strukturierten Prozess. Die sechs Schritte – von der Hauptthemen-Identifikation bis zur Unterthemen-Priorisierung – schaffen die Grundlage für erfolgreiche KI-Optimierung.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Flexibilität nach Anwendungsfall: Nicht jedes Unternehmen muss alle Schritte vollständig durchlaufen

- Personas als Fundament: Tiefes Zielgruppenverständnis ist entscheidend für relevanten Content

- Methodenvielfalt bei Prompt-Recherche: Verschiedene Tools und Ansätze ergänzen sich

- Datenanreicherung ermöglicht Priorisierung: Citation-Potenzial, Sentiment und Customer Journey sind zentrale Dimensionen

- Aktuelle Limitationen akzeptieren: Fehlende Reichweiten-Metriken erfordern alternative Priorisierungslogiken

Die GEO-Content Strategie ist kein einmaliges Projekt, sondern ein iterativer Prozess. Mit wachsender Datenverfügbarkeit und reiferen Tools werden sich Methoden und Priorisierungen weiterentwickeln. Wer heute systematisch beginnt, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg in der neuen Ära der Suche.